実生繁殖と栄養繁殖

原種のユリは、ほぼ同じものが実生繁殖でふやせますが、園芸品種の場合は栄養繁殖をしないと同じものはふやせません。

種子でふやす「実生繁殖」では、両親の遺伝子が組み合わさるため、遺伝的多様性を持った子が生まれます。

親の体の一部分から子をふやす「栄養繁殖」では、遺伝的には親個体と同一のクローンが作られます。開花の時期や花の形、色など、そっくり親の形質を引き継ぐことができます。

ユリの球根の多くは、ウイルスに感染しています。栄養繁殖では親株から子株へ、ウイルスがそのまま引き継がれてしまいます。実生繁殖した場合は、親株のウイルスを引き継ぐことはありません。

実生でふやす

野生では、ほとんどの種類が実生でふえています。風で飛んだ種子は、さまざまな場所に広がって育ちます。

原種のユリのヤマユリ、ササユリ、サクユリ、オトメユリ、エゾスカシユリ、イワトユリ、コオニユリなどは実生繁殖ができますが、開花までに年数がかかるため、たいてい途中で失敗してしまいます。

普通に土に種子を蒔くと、1年目は管理が大変なので袋まきにします。バーミキュライトを少し湿らせたものに種子を混ぜ、ビニール袋に入れて約1年間冷暗所に置いておくだけです。ほぼ1年たつと、真っ白の小さな球根ができています。

2年目はこれを普通に土にまきます。いちいち球根を拾っていられないので、バーミキュライトごとまきます。それから2〜3年は球根の肥大も悪く、特に管理に失敗する時期でもあります。

生き残って茎立ちし、うまく作れれば次の年に1輪開花、次の年には3輪開花という具合ですが、なかなかむずかしいものです。

新テッポウの場合は、種苗会社から種子を買って秋まきすれば、翌年の夏〜秋に花を咲かせられます。新テッポウの球根を植え、自家交配で種子を取っても、かなりタカサゴユリに近くなりますが、1〜2年で花を咲かせることができます。

鱗片ざし

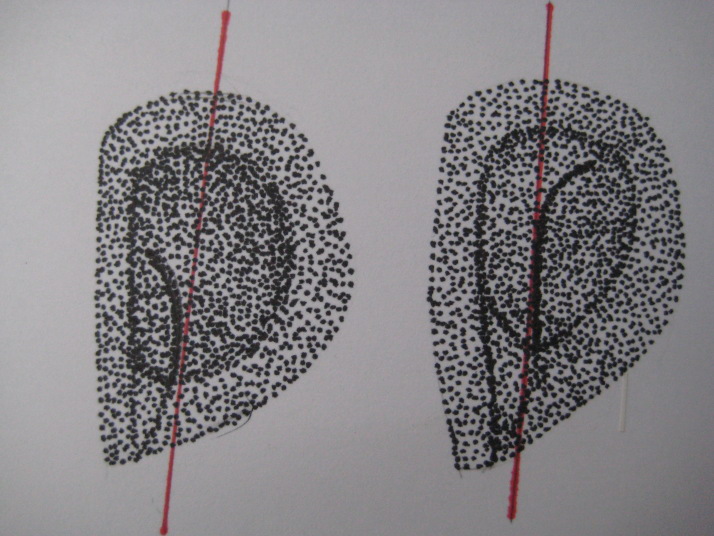

球根の鱗片を1枚ずつ剥がし、土に挿すと鱗片小球を作ります。1年目は種子の袋まきと同じ方法でできます。

秋に球根を掘り上げて、鱗片を外側から順次剥がしていくと、今年伸びた茎の跡が出てきます。鱗片差しに使うのはここまでです。内側のものより1年古い鱗片で、幅や厚みがあり、貯蔵養分が多いので、大きい球根がつきます。

開花までは3〜4年かかります。

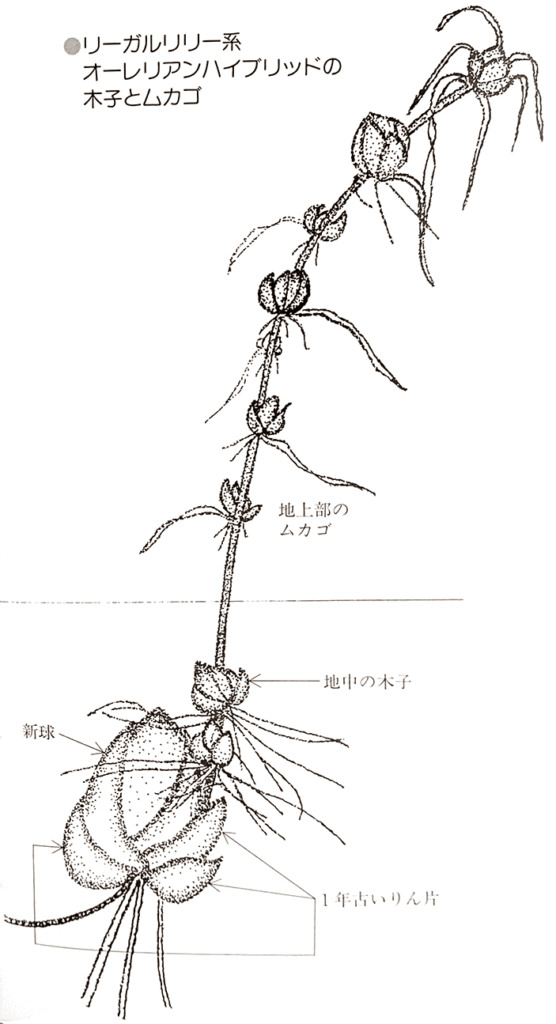

珠芽と木子の利用

地上部の茎の葉の付け根につく鱗片小球を珠芽(しゅが=ムカゴ)といい、地中の茎につくものを木子(きご)といいます。

ムカゴはオニユリ、リーガルリリーなど、特につきやすい種類と、ササユリのように、つきにくい種類に分かれます。

ムカゴや木子を取り外して植え付けると、簡単に株をふやすことができます。木子の方がムカゴよりも大きいので、園芸品種などをふやす場合、普通は木子が利用されます。

野生の場合、ムカゴや木子は親株の根元に落ちて芽を出すので、遠くへは広がりません。

いずれも花が咲くまで2〜3年かかります。

分球繁殖

球根が大きくなると、自然に分球して子球ができることがあります。植え替えの時に手で分けて、別々に植えます。

他の方法のように数多くはふやせませんが、簡単で翌年に咲かせることができます。

組織培養

無菌的に培養室で人工的な環境で育てるのが組織培養です。栽培のむずかしいユリの場合は、育種に利用する種子まきや、ウイルスフリー球の増殖に、かなり前から実用化されている技術です。

人工的な環境下でユリの大敵であるウイルス病や球根腐敗病、ネダニから守られ、球根の肥大が遅い子どもの時代を、1年365日、一日の24時間を休むことなく、生育に充てることができます。球根の増殖、養生がかなりスピードアップされます。

組織培養の技術が実用化されて、現在のユリの品種改良や球根生産が農業として成り立つようになったと言っても過言ではありません。

- ウイルスフリー球の確保

ウイルス病は農薬では防除できません。生長点を約1mm無菌的に切り取り、組織培養(メリクロン)することにより、ウイルス病にかかっていない球根を作ることができます。 - クローン増殖

選抜個体を急速に栄養繁殖することができます。鱗片や茎・葉・蕾などを利用して小球を器官分化させたり、一度カルス(細胞の集団)増殖してから鱗片小球を器官分化させることもできます。ジャーファーメンターという培養装置を使った大量増殖も可能です。 - 胚培養による未熟粒子の育成

無菌的に種子の中から胚(芽)を取り出して培養する方法です。通常の種間交雑で正常な種子が取れない場合でも、未熟段階の胚を取り出し培養することによって、品種改良を進めることが可能になりました。 - 原種の保存

栽培のむずかしい種類でも、無菌播種により簡単に保存できるようになりました。

組織培養の利用

組織培養は、お医者さんが菌を培養するために考えた方法で、これを種子が粉のように小さいラン科植物の種播きに利用したのが農業分野での […]